티스토리 뷰

성 김대건 안드레아 사제 순교자 표기법과 역사적 의미

성 김대건 안드레아의 명칭 변천사와 의미

성 김대건 안드레아 사제 순교자 표기법과 역사적 의미에 대해 궁금하신 분들은 아래를 참고하세요!

조선시대 본명과 세례명의 형성 과정

성 김대건 안드레아 사제 순교자의 표기법을 이해하려면 그의 출생부터 살펴봐야 해요. 1821년 8월 21일 충청남도 당진시 우강면 송산리 솔뫼마을에서 태어난 그의 본래 이름은 여러 가지였습니다. 어린 시절 이름은 재복(再福)이고, 족보명은 지식(芝植)이었죠.

김대건이라는 이름 자체가 관명으로 추정되는데, 조선시대 양반가에서는 본명과 별도로 관청에서 쓰는 이름이 따로 있었거든요. 그의 집안이 10대조 김희현이 아산 현감을 역임했으며 9대조 김의직은 충청병마절도사 재직시 임진왜란에서 전훈을 세우자 가문 대대로 토지와 벼슬을 보유한 명문가였다는 점을 고려하면 이해가 됩니다.

가장 중요한 변화는 1836년 세례를 받으면서 일어났어요. 그의 세례명 안드레아는 아버지 김제준의 동생이자 순교자인, 김대건의 작은 아버지 김한현의 세례명을 이어받았다고 하네요. 이때부터 '김대건 안드레아'라는 표기가 시작되었죠.

근데 여기서 흥미로운 건, 당시에는 한국 천주교도들이 서양식 이름을 어떻게 표기할지에 대한 명확한 기준이 없었다는 점이에요. 그래서 초기 기록들을 보면 '김 안드레아', '안드레아 김대건' 등 다양한 형태로 나타나고 있답니다.

사제 서품 후 호칭과 표기의 변화

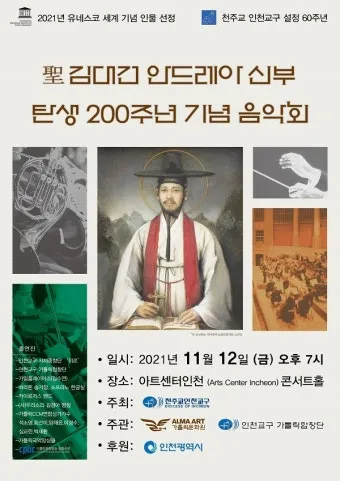

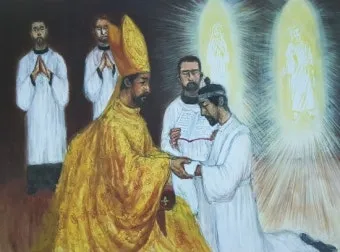

1845년 8월 17일, 김대건은 상해 김가항 성당(金家巷聖堂, 현, 상해 포동신구 대김가항)에서 주교 페레올로부터 사제품을 받았다. 한국인 최초의 사제, 즉 신부가 된 것이다. 이때부터 '김대건 안드레아 신부'라는 표기가 공식화되기 시작했어요.

사실 저도 처음엔 몰랐는데, 조선시대 관료들이 김대건 신부를 심문할 때의 기록을 보면 정말 다양한 표기가 나와요. '김신부', '김사제', '서양학 괴수' 등등... 당시 조선 관리들에게는 천주교 사제라는 개념 자체가 생소했거든요.

특히 김대건 신부가 정하상 바오로 외 101명의 동료 순교자들과 함께 시성된 1980년대부터 사용되고 있으며, 한국 최초의 천주교 사제로서 김대건 신부가 갖는 족적 대표성을 강조한다는 점에서 현재의 표기법이 확립되었다고 볼 수 있습니다.

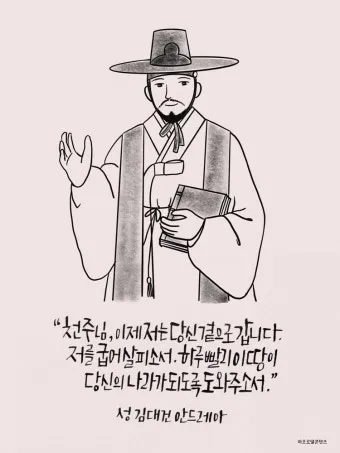

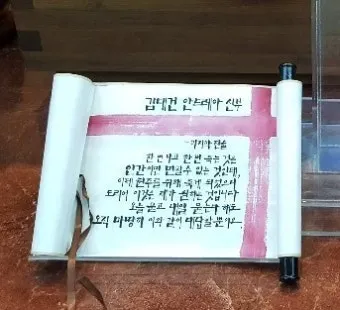

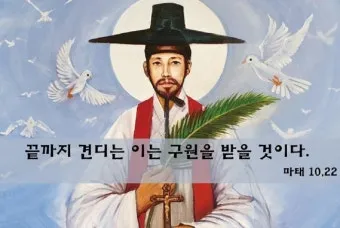

개인적으로 가장 감동적인 부분은 그가 옥중에서 쓴 마지막 편지예요. "우리 주 예수 그리스도 세상에 내려오시어 스스로 무수히 많은 고난을 받으시고 괴로운 가운데 교회를 세우시고 그 교회는 고난 중에 더욱 크게 성장한다"라고 쓴 부분에서 그의 신앙심이 느껴지네요.

현대적 표기법과 국제적 인정 체계

바티칸 공식 라틴어 표기와 그 의미

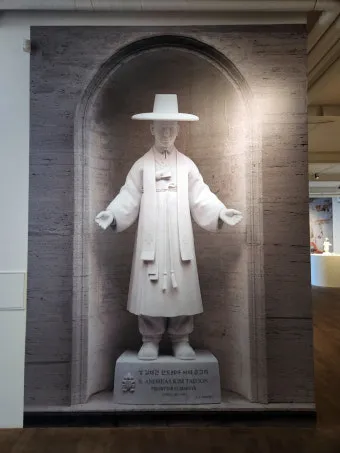

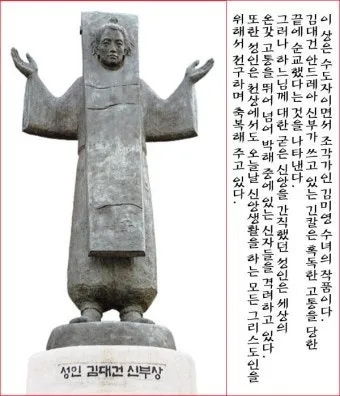

2023년에 정말 역사적인 일이 일어났어요! 2023년 9월 16일 오후 4시 30분 바티칸 시국 성 베드로 대성전 외벽에 김대건 안드레아 신부의 성상이 세워졌다거든요. 바티칸에 세워진 첫 동양인 석상이라는 점에서 그 의미가 크죠.

이때 새겨진 공식 라틴어 표기가 바로 "S. ANDREAS KIM TAEGON PRESBYTER ET MARTYR (COREA 1821-1846) A. D. MMXXIII"입니다. 한국어로는 '성 김대건 안드레아 / 사제와 순교자 / 한국 1821-1846 / 서기 2023년'이라는 뜻이에요.

여기서 주목할 점은 'PRESBYTER ET MARTYR'라는 표현인데, 이는 단순히 '사제'가 아니라 '사제이면서 동시에 순교자'라는 의미를 강조한 거예요. 교회사에서 이런 표기는 정말 특별한 경우에만 쓰이거든요.

근데 솔직히 처음 라틴어로 된 걸 봤을 때는 좀 어색했어요 ^^; 하지만 김대건 신부님의 일생을 자세히 알아볼수록 이런 공식적인 표기가 얼마나 의미 있는지 알게 되더라고요.

매큔-라이샤워 표기법과 TAEGON의 유래

많은 분들이 궁금해하시는 게 바로 'TAEGON'이라는 표기인데요. '태곤'을 연상시키는 'TAEGON'이라는 표기는 과거 한국어의 로마자 표기 방법으로 널리 쓰인 매큔-라이샤워 표기법을 따른 것으로, 정식 성인명으로서 여전히 그렇게 쓰인다고 해요.

매큔-라이샤워 표기법은 1930년대부터 2000년까지 우리나라에서 공식적으로 사용한 로마자 표기법이었어요. 지금의 '김대건'을 'Kim Dae-geon'으로 쓰는 것과 달리, 당시에는 'Kim Taegon'으로 표기했던 거죠.

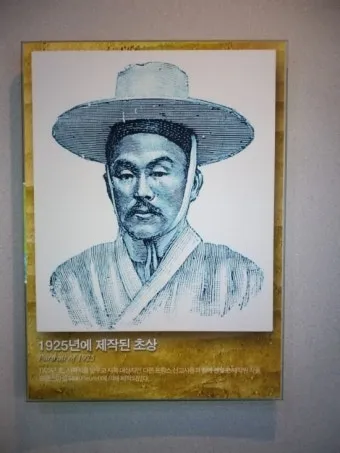

이게 왜 중요하냐면, 김대건 신부님이 시복된 것이 1925년이고 시성된 것이 1984년인데, 당시 바티칸에 공식 문서를 제출할 때 매큔-라이샤워 표기법을 사용했기 때문이에요. 그래서 현재까지도 국제적으로는 'TAEGON'이라는 표기가 유지되고 있는 거죠.

실제로 한국천주교주교회의에서도 이런 표기의 역사적 연원을 중요하게 여기고 있어요. 단순히 현대식으로 바꾸는 것보다는 역사적 맥락을 유지하는 게 더 의미 있다고 보는 거죠.

순교자에서 성인까지의 표기 발전사

시복과 시성 과정에서의 명칭 변화

김대건 신부님의 시복과 시성 과정을 살펴보면 표기법의 변화를 더 명확히 알 수 있어요. 1857년 교황 비오 9세가 김대건을 가경자로 선포하였으며, 1925년 7월 5일 교황 비오 11세는 그를 복자로 선포하였고, 1984년 5월 6일 교황 요한 바오로 2세는 성인으로 시성하였다거든요.

각 단계별로 공식 명칭이 달라졌는데, 가경자 때는 '가경자 김대건 안드레아', 복자 때는 '복자 김대건 안드레아', 그리고 성인으로 시성된 후에는 '성 김대건 안드레아'가 되었죠. 여기에 '사제 순교자'라는 수식어가 더해진 건 그의 특별한 지위를 강조하기 위해서예요.

특히 흥미로운 건 시성 과정에서 일어난 명칭 논란이에요. 당초 한국 103위 순교복자의 시성 청원서 제목에는 기해박해 때 순교한 파리 외방전교회 소속 사제들의 이름이 선두에 있었다. 한국 주교단은 103위 순교자 명칭이 한국의 성인들이 아니라 프랑스의 성인들을 연상시킨다 하여 시성 청원서 제목을 '복자 김대건 안드레아와 102위 동료 한국 순교자들'로 변경해줄 것을 청원했다고 해요.

결국 한국 주교단의 청원이 받아들여져 축일 명칭을 '김대건 안드레아, 정하상 바오로와 101위 동료 순교자'로 결정했다는 거죠. 이건 정말 파격적인 결정이었어요. 왜냐하면 보통 시성 과정에서는 이런 변경이 쉽지 않거든요.

개인적으로는 이런 과정이 우리나라 천주교회의 자주성을 보여주는 좋은 사례라고 생각해요. 한국천주교주교회의가 얼마나 신중하게 이 문제를 다뤘는지 알 수 있거든요.

한국 성직자들의 수호자로서의 특별한 지위

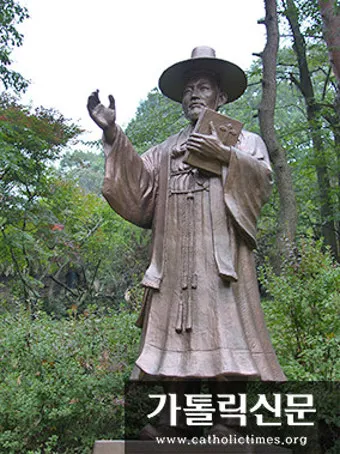

1949년 11월 25일 비오 12세 교황께서 그를 한국에서 전교하는 모든 성직자의 수호자로 선포하셨고, 성 요한 바오로 2세 교황께서 1984년 5월 6일 서울에서 한국 순교자 103위를 시성하시면서, 김대건 안드레아 신부를 정하상 바오로와 함께 한국 교회의 대표 성인으로 세우셨다는 점이 정말 특별해요.

성 김대건 안드레아 사제 순교자 표기법과 역사적 의미에 대해 더 알고싶은 내용은 아래를 확인하세요!

현재 교회에서 사용하는 정식 명칭은 '한국 성직자들의 수호자 성 김대건 안드레아 사제 순교자'인데, 이게 좀 길어 보이지만 각각의 단어가 다 의미가 있어요. '한국 성직자들의 수호자'는 그의 특별한 지위를, '성'은 시성된 상태를, '사제'는 그의 신분을, '순교자'는 그의 죽음의 의미를 나타내는 거죠.

제가 직접 솔뫼성지를 방문했을 때도 이런 정식 명칭이 여러 곳에 새겨져 있는 걸 봤어요. 처음엔 왜 이렇게 길게 쓰나 싶었는데, 알고 보니 각각의 의미가 있더라고요.

교황청 경신성사성의 의견을 받아들인 『로마 미사 경본』과 전례력에 따라, 한국 교회는 올해부터 7월 5일 한국 성직자들의 수호자 성 김대건 안드레아 사제 순교자 대축일을 지내지 않습니다. 대신, 7월 5일에 한국 성직자들의 수호자 성 김대건 안드레아 사제 순교자를 기리며 신심 미사를 거행할 수 있습니다라는 최근 변화도 있어요.

성 김대건 안드레아 사제 순교자 표기법과 역사적 의미에 대한 보다 자세한 내용은 아래 내용을 확인해보세요!

결론적으로, 성 김대건 안드레아 사제 순교자의 표기법은 단순한 명칭이 아니라 184년 한국 천주교 역사의 축약이라고 할 수 있어요. 조선시대 한 양반가 아이의 본명에서 시작해서, 세례를 통한 그리스도교적 정체성의 획득, 사제 서품을 통한 성직자로의 변화, 순교를 통한 증거자로서의 완성, 그리고 시성을 통한 성인으로서의 공인까지... 이 모든 과정이 그의 이름에 고스란히 담겨 있는 거죠.

앞으로도 김대건 신부님의 표기법은 한국 천주교회의 정체성을 나타내는 중요한 상징으로 남을 거라고 생각해요. 특히 젊은 세대들에게는 우리 신앙의 뿌리가 얼마나 깊고 소중한지를 보여주는 좋은 교육 자료가 될 것 같네요.

성 김대건 안드레아 사제 순교자의 표기법과 역사적 의미를 살펴보니, 정말 한 사람의 이름에 이렇게 많은 역사와 의미가 담겨 있다는 게 신기하면서도 감동적이에요. 앞으로 이런 소중한 유산을 잘 보존하고 전승해 나가는 것이 우리의 책임이 아닐까 싶습니다.

볼만한 글